FABRICATION DE LA CARTOUCHE POUR CHASSEPOT

Description de la

cartouche papier originale selon les informations rassemblées de ci, de là,

cahin-caha.

1°) LE PELOT :

La balle d’origine était

en plomb pur durci par un matriçage à froid. On comprend, mais le matriçage à

froid implique la possession d’une presse ad hoc. A mon avis, le plomb de butte

est suffisant car il est déjà mélangé avec des métaux l’ayant durci, comme le

plomb d’équilibrage ou le Lynotyp. On peut également durcir le plomb en

laissant tomber les balles hors du moule dans de l’eau froide, leur donnant

ainsi un durcissement de surface.

Le calibre réel est de

11,7 MM, soit .460’’ pour 11,6 MM en fond de rayures, donc la balle est

auto-forcée au départ du coup. A raison de .459’’ en fond de rayures en

comparaison dans le Gras, c’est-à-dire aussi 11,7 MM, j’ai tendance a être sûr

que le calibre de 11 MM est le même pour la balle nue, soit .433’’.

La balle d’origine faisait

25,3 MM de long, elle était cylindro-ogivale, elle avait le nez rond, c’était

un Néron, et pas une Flat Nose comme ce que je vois partout sur les stands

d’hérétiques et de déviants en France. Avec la forme qu’elle avait, je pense

que le moule LYMAN 439-186 pond ce qu’il y a de plus proche. La balle qui en sort

pèse quelques 370 Grains, soit près de 24 Grammes, pour 25 Grammes à l’origine,

qui correspondent eux à 385 Grains. Le calibre réel de cette balle LYMAN est

.439’’, soit 11,15 MM.

Donc, à .439’’ pour

.433’’, à 370 Grains pour .385 Grains, de par sa forme et malgré ses gorges de

graissage, je pense qu’on peut adopter la LYMAN 439-186 et la conserver.

2°) LA BAVETTE :

C’est le calepin qui

entoure la balle. Sur les croquis, on relève un angle de 21°. Cela semble peu

par rapport aux 35° des cartouches métalliques. Sur le 11 Gras, mettre un

calepin sur cette balle veut dire l’enrouler dans un trapèze de 76 MM de long,

nez et pointe à droite au départ. Comme c’est le même calibre et que cette

bande fait bien deux tours complets pour se jointoyer juste bord sur bord comme

il le faut, on garde cette longueur.

En largeur et en mesurant

sur ce que j’ai comme archives, je lis 35 MM. Et si on compte suffisamment de

papier pour le débordement du bas, soit 10 MM, je n’obtiens qu’un total

de 5,3 MM de libre à l’extrémité sur la partie de la balle où elle devient

trop conique pour que le calepin y reste encore bien collé après une fois sec.

3°) DANS LE CALEBARD :

Au cul, une étoile à 10

branches découpée dans du papier machine. En reprenant les mesures du croquis

d’époque, je trouve un cercle de 22 MM dans lequel vient s’inscrire cette

étoile. Les branches serviront plus tard comme volets pour la fermeture du

cylindre, sur les côtés intérieurs duquel elles se replieront. Pour la

fabrication de ces étoiles en masse, on peut découper « à la

chinoise » un disque de papier plié en quatre. Avec une pointe au milieu

et deux demies pointes sur chaque bord du quart de cercle ainsi formé, l’étoile

dépliée a huit branches ; avec deux pointes au milieu et une demie sur

chaque bord, elle en aura douze.

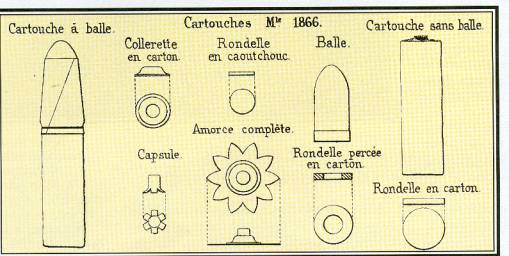

Au centre de l’étoile, un

support en carton de 12 MM de diamètre sur lequel on va coller l’amorce.

L’original consistait en une collerette surélevée, que l’on pourrait fabriquer

en papier mâché moulé par exemple dans une capsule de quelque chose, comme un

fond de rivet de jean. Bonjour, pour le faire sortir sans le casser. Il me

semble plus facile de coller ensemble deux ou trois rondelles de carton évidées

en leur centre, sauf celle du haut, et superposées. Cette collerette était fixée

sur une fine rondelle en caoutchouc protégeant des chocs. La rondelle fait 1,3

MM d’épaisseur, pour 11 MM de diamètre. Le caoutchouc ? De la chambre à

air de vélo ou de mob’.

Sur la plus petite, tout

en haut, celle qui sert de base, vient se coller l’amorce. L’amorce originale

ressemble aux « Chapeau Haut-de-forme » d’aujourd’hui, avec six

branches comme celles que l’on trouve maintenant. Les ailettes de celle de

l’époque étaient juste un peu dépliées pour soulever la base de son socle et permettre

ainsi à la poudre de pénétrer par-dessous. On peut faire sauter deux ailettes à

la pince sur celles des amorces d’aujourd’hui. Personne ne verra rien, c’est

dedans, et on est sûr que le coup part.

4°) LA

ROBE :

L’originale avait une seule révolution de

papier, puis une enveloppe de gaze de soie, vernie à la fin. Le truc fini est

un cylindre, et pas un cône comme sur la recette qu’on m’a donnée à

SAINT-MICHEL. L’idéal est de fabriquer un mandrin pour enrouler le papier

autour avant de le coller. Dans la recette que m’a passée

Mr. SEDENT, la largeur du conteneur est de 12 MM. Retenons cette cote pour le

mandrin. Pour les dimensions du rectangle destiné à former le cylindre, je

pense qu’on peut retenir une partie des siennes aussi, soit 42 MM de large, ce

qui représente une surface de collage de 4 MM, mais j’utiliserais du papier

plus léger que le Kraft.

On prend donc l’étoile à X

branches avec l’amorce collée dessus, sans oublier son petit socle qui n’a pas

vraiment d’utilité mais à l’époque on pensait que l’ignition idéale devait se

faire plus près du cœur de la charge, puis on replie les petites branches de

l’étoile à 90° vers le haut, puis on l’enfonce sur le fond du cylindre au bout

de son mandrin après avoir enduit les ailettes de colle, on presse le tout et

on laisse sécher. A la base et à l’extérieur de ce conteneur, bien centrée, une

rondelle en carton glacé de 12 MM pour solidifier, et c’est prêt.

Ensuite, on met la poudre dedans, puis on pose dessus une rondelle de carton évidée en son centre, et on replie le papier sur le haut. Sur le croquis de l’époque, le diamètre de l’évidement sur cette rondelle est la moitié du diamètre extérieur, soit 6 MM pour 12 MM. Je pense que le rôle de cette rondelle était de former une partie rigide à l’avant du conteneur, pour améliorer la prise de la ligature le reliant avec la balle et son calepin.

Dans la Gazette des Armes,

la longueur finie du conteneur est de 42,7 MM, ou quelques 52 MM de long pour

le rectangle, et le chevauchement du calepin sur le conteneur est de 8 MM, la

ligature étant posée au milieu. Pour l’habillage de soirée, un tour de gaze de

soie rend le tout encore plus rigide, puis une couche de gomme-laque pour

vernir et maintenir le tout ensemble.

5°) LE

SUPPOSITOIRE A MALPOLIS :

La charge d’origine était de 5,5 Grammes de poudre noire « B » ( « B » pour Poudrerie de BOUCHET ), soit 74 % de salpêtre, 10,5 % de soufre, et 15,5 % de charbon de bois de bourdaine. Sachant que l’ancienne poudre à Mousquet Française était constituée de 75 % de salpêtre, 12,5 % de soufre, et 12,5 % de charbon de bois et, pour comparaison, la poudre noire F1 utilisée dans le Gras en 1874, après les résultats non satisfaisants de la poudre OV de BOUCHET, étant composée de 77 % de salpêtre, 8 % de soufre et 15 % de charbon de bois, on aurait, en traduisant en moderne, une poudre moins bonne que la P.N.F.1, mais meilleure que la Mousquet Tir. A tout prendre et plutôt que la P.N.F.2, je préfère la P.N.O. Mais je pense que la P.N.F.1. marcherait aussi.

La balle était graissée à l’avant et jusqu’à la ligature, avec un mélange de quatre parts de suif de mouton, blanc, dur et cassant, et une part de cire jaune, vraisemblablement de la cire d’abeille. Une couche de cire était également appliquée à la base pour lubrifier l’aiguille qui s’encrassait. Poids total de l’ensemble : 380 Grammes.

La longueur totale de la cartouche finie était de 68 MM, pour 71,3 MM chez Mr. SEDENT, et 74 MM sur le cône récupéré à SAINT-MICHEL. Qui a raison ? Retenons quand-même que la longueur de la cartouche finie est critique car, si elle est trop longue elle se déformera et cassera ou empêchera la fermeture de la culasse, et si elle est trop courte, il n’y aura pas de percussion. Donc et une fois de plus, il faut tâtonner, t’as tonné ta tonnée.

FABRICATION DE LA CARTOUCHE POUR CHASSEPOT

Décorticage et examen de

quelques cartouches « Papier » spéciales, utilisées par un tireur aux

Armes Anciennes, portant le macaron des « Arquebusiers de France » et

« Akebuterien pro Breizh », donc qui peut être cru. Sinon, il est

cuit. Je te le sers comme on me l’a vendu, et sa recette m’a été confirmée par

plusieurs tireurs présents lors du remis des échantillons, faits gentiment et

expressément par les survivants des armées de la Loire pour Messieurs NICOEARNO,

Nico et Arnaud, soit-dit tout fort en passant le soir au fond des bois.

1°) LE PELOT :

La balle est en plomb,

légèrement durci pour rapprocher le mélange du métal utilisé à l’époque,

c’est-à-dire que 5 % au pif, c’est bon. A mon avis, du plomb de butte c’est

suffisant.

Le calibre utilisé par les

tireurs actuellement est le .43, c’est-à-dire qu’ils préfèrent la

« Flat-Nose » en .433 sortie d’un moule de chez LYMAN ou de R.C.B.S.,

aucun ne sait vraiment laquelle marque des deux. Il faudra chercher sur les

catalogues des deux, et choisir ce moule en .433, la balle pesant quelques 400

Grains.

Je compte 3 gorges de

graissage arrondies en creux, plus une gorge de sertissage, et 4 portées de

1,10 MM de large. C’est très mince comme portée, les gorges arrondies

contiennent peu de graisse, ce qui veut dire qu’il y a peu de contact avec les

rayures pour se marier avec elles en se mélangeant les guitares, et pas assez

de place pour toute cette graisse si nécessaire à ramollir les résidus de poudre

noire brûlée et réduire l’encrassement, mais il semble que ce soit tout ce qui

puisse se trouver pour le moment. A moins que tu ne trouves un moule de chez LE

HUSSARD, et encore, à voir si celui-ci correspond à la forme de la balle

d’époque…

2°) LA BAVETTE :

A l’échalote. Et oui,

comme au temps de Henri IV, une bavette autour du cou. Les tireurs en question

appellent ça un calepin. Pour moi, un calepin, c’est moins épais. Le papier qui

a été utilisé ici, c’est du papier « machine » fin, c’est-à-dire du

21 X 29,7 format A4 en 60 Grammes/M2. Personnellement et pour

réduire encore l’encrassement, et surtout pour éviter les restes de papier en

train de brûler qui demeurent encore dans la chambre quand tu mets ta nouvelle

cartouche juste avant qu’elle fasse « Boum ! » dans ce cas, je

préférerais du papier plus fin. Mais alors, le calibre fini ne collera plus.

Merdâlorh ! On m’a dit qu’il fallait essayer sur l’arme qu’on veut

utiliser, en cherchant le diamètre exact. La balle doit arriver sans forcer,

mais pas trop lâche non plus.

Dans le cas présent, ce

calepin est de forme trapézoïdale. La longueur est de 73 MM, la découpe de 17

MM, et l’angle de 60°. Je t’invite à vérifier avec ce que je t’ai déjà passé

comme conneries sur les balles calepinées, tu verras que ce n’était pas

tellement faux, sauf l’angle qui n’est plus le même que ce que préconisent les

amerloques mais, est-ce que le gus qui a fabriqué ces cartouches s’est vraiment

conformé à la cartouche d’époque ? L’idéal serait de retrouver une cartouche

de Chassepot dans une Bourse aux Armes et de la disséquer.

Notons également que ce

manteau, ou calepin, n’est pas replié sur le cul de la balle. Le débord servira

plus tard à recouvrir l’extrémité du conteneur conique dans lequel se trouve la

charge de poudre. Enfin, le calepin était enroulé ici avec la pointe du côté

gauche, tête de la balle regardant vers la gauche et papier enroulé depuis le

bas vers le haut. Bref, le calepin recouvre la balle dans le sens des aiguilles

d’une montre lorsqu’on la regarde par le cul. L’extrémité est collée avec de la

colle à papier. Paraît que ça se déchire tout seul dans le canon.

3°) DANS LE CALEBARD :

Au cul, une rondelle de

carton de 15 MM de diamètre. Le soudeur marin-pêcheur qui m’a donné ces

cartouches m’a dit qu’il utilisait du double-face. Je n’y vois pas d’avantage,

sauf la difficulté à en trouver. De la simple rondelle de papier fort, de type

carte à jouer ou carte de visite, le même matériau que celui qui est utilisé

pour toutes ces publicités de merde l’on trouve tout le temps dans les boîtes

aux lettres, suffit.

Là-dessus, on colle, à la

cyanolite ou autre Super-Glue, une amorce de type « Chapeau

haut-de-forme » comme celles qui sont utilisées pour les armes longues à

poudre noire, du type Springfield 61, Enfield 53 ou autres merdes de chez

Pedersoli. D’après notre Chassepotier, on prend une simple pince plate à

griffes minces, et on fait péter deux côtés en les recourbant vers le haut.

Paraît que ça casse assez bien. L’idée est de faciliter l’accès au feu pour la

charge de poudre, le coup part mieux.

4°) LA

ROBE :

La robe elle-même est en papier simple, du

même grammage que le calepin. La forme est un peu spéciale. Si tu essayes de

deviner sur la première photographie, tu verras qu’elle est arrondie. Je mesure

57 MM de large pour cette bande trapézoïdale, avec un grand côté qui fait 93 MM

et l’autre 73 MM. Je n’ai pas pu mesurer l’angle de l’arc, mais le creux fait 5

MM en haut et 4 MM en bas dans son milieu. Je pense, là-aussi, qu’il faut faire

quelques essais et accepter de se planter une ou deux fois. A mon avis, le

creux doit être le même en haut et en bas, et c’est plutôt 4 MM qu’il faudrait

choisir.

L’idée, selon martin-pêcheur, est de se

fabriquer un gabarit en métal, que l’on reporte à chaque fois sur son papier

avant d’y passer le stylo ou le crayon, après on n’a plus qu’à découper aux

ciseaux. C’est peut-être à cause de cela que je n’ai pas les mêmes cotes en

haut et en bas. Cette bande de papier s’enroule autour d’un mandrin.

Sur la cartouche que j’ai ouverte, il y avait

deux couches de ce papier. La deuxième était collée sur l’autre à l’extrémité.

C’est-à-dire deux fois deux révolutions, parce qu’une simple feuille te fait

deux révolutions. Celle du dessous est repliée de 2 MM par-dessus la rondelle,

celle-ci formant alors la base d’un cône rigide creux dans lequel on mettra la

poudre, avec l’amorce ajourée au fond pour permettre le passage de la poudre à

l’intérieur en venant plus près de l’amorce, et ainsi s’enflammer plus vite en

donnant un départ plus rapide lorsque l’aiguille frappera dessus. Ensuite, on

replie le papier sur le côté du cône le plus mince, en haut, et le conteneur

est prêt.

D’après notre déssoudeur de Bavarois, il faut

tasser la poudre, et bien, pour donner à la cartouche finie une solidité

suffisante et l’empêcher de s’écraser à l’impact de l’aiguille, à cause de la

résistance du carton en base. Aïe, mais patron, l’aiguille, ça perce,

patron ! Pour tasser, on tapote, ta pote, tape hotte, tape et tipe tape.

Je ne sais pas où se met la fameuse rondelle

en caoutchouc, si chère à cette petite annonce que l’on voyait tous les mois

dans la Gazette des Armes, et qu’on y voit peut-être toujours, sauf que je

n’achète plus de revues françaises sur les armes, c’est trop nul. Mon tireur

n’a pas précisé si cette rondelle se colle à l’extérieur sur la cartouche ou si

elle est partie intégrante du fusil. En tous cas, sur les trois exemplaires

entiers et la quatrième en pièces détachées qu’il m’a filées, il n’y en a pas.

Et moi, je suis tellement con que je n’ai pas pensé à le lui demander. Parce

que le Chassepot, je connais à peine, voire pas du tout ; d’ailleurs, les

armes et moi, hein, et ben, on est des inconnus.

5°) LE

SUPPOSITOIRE A MALPOLIS :

A l’origine, ce type de destructeur de Prussiens se gavait de 5,5 Grammes de poudre noire de l’époque, mais aujourd’hui, les poudres noires ne sont pas les mêmes qu’il y a cent ans. D’ailleurs, elles ne sont plus les mêmes qu’il y en a trente, parce que je me rappelle que les premiers bidons de poudre noire que j’ai connus contenaient quelque chose de bien meilleure qualité que la merde que l’on vend aujourd’hui aux tireurs français. La preuve, c’est que ceux-ci préfèrent tous la poudre suisse. C’est bizarre, mais c’est comme ça, même avec les mêmes ingrédients et les mêmes proportions. Faut dire que le charbon de bois est devenu une denrée rare chez nous, et le charbon de bois de bourdaine qui était utilisé par les charbonniers doit maintenant, je crois avoir ouï, être importé de Pologne. Pour un vulgaire mélange de charbon de bois, de soufre et de salpêtre dosés en proportion égales, ou presque, les poudres noires Portugaise, Espagnole, Suisse, Anglaise, Américaine ou Française ne sont pas les mêmes et donnent des résultats totalement différents… Essayons la PNF1, j’aime bien, elle est vive, elle n’encrasse pas trop, et la S.N.P.E. clame haut et fort qu’elle l’a conçue pour les cartouches métalliques d’armes d’épaule, quand elle se rapproche un peu de la granulométrie de la poudre du 11 MM Gras.

Quand on a obtenu un cône ferme et solide,

bien fermé en haut avec les plus que 5 Grammes de poudre, ou encore plus si on

aime avoir la boule de l’épaule droite vert-violet après une après-midi

d’essais, on le présente devant la balle entourée de son calepin, qui viendra

simplement le coiffer. Pour finir, on ligature les deux parties l’une sur

l’autre avec du fil à coudre. Une fois fini, le truc est conique. Comique. Et

moi qui croyais que la cartouche du Chassepot était cylindrique. Mais je n’en

ai jamais vues d’aussi près, de disséquées je veux dire, que sur des dessins.

Les autres, c’était juste comme ça, dans la main, certaines avec de la gaze

dessus, d’autres pas, d’autres encore fabriquées avec du papier journal,

certaines avec amour, d’autres par des bricoleurs fous, d’autres encore par des

sagouins aux ongles noirs, et toujours sur des pas de tir pendant que moi, je

m’évertuais à essayer de faire des points avec du .58 Minié, du .54 au silex ou

du .45/70 aux globos Aléflou. Enfin et quand tout est prêt, on peut fourrer le

tout dans le cul du chien, appuyer sur la chevillette, et la bobinette fait

boum…

Allez, hop, voilà, c’est tout ce que je peux faire pour l’instant,

et :

« SCHWARZPULVER RULES O.K. ! »

FABRICATION DE LA CARTOUCHE POUR CHASSEPOT

Recette donnée par J.P.

SEDENT, de 11 NARBONNE.

1°) LE PELOT :

Pas d’autres informations

sur la balle que le fait qu’elle est calibrée, graissée, que la marque est

LYMAN et que le poids est de 25,6 Grammes, soit 395 Grains, mais rien sur le

type de moule ou le calibre exacts. La .433’’ de chez LYMAN pèse moins que ça,

et à ce poids-là, j’ai sûrement la 457-124. Alors, on met quoi au juste ?

2°) LA BAVETTE :

Pas d’utilisation de

calepin par ce tireur. Il met juste la balle telle quelle, dans le conteneur

fini, au moment du tir. Elle n’est pas ligaturée ni collée au conteneur. Ca

bouge là-dedans. Mmm, pas très orthodoxe tout çà…

3°) DANS LE CALEBARD :

On prend l’amorce

« Chapeau Haut-de-forme », on la maintient avec une pince à linge

bricolée à cet effet

( en creusant les parties arrondies à l’intérieur des pinces, pour empêcher

l’amorce de sauter ? ). Ensuite, on remplit cette amorce de poudre suisse

S2, et on arase. Puis on encolle les ailettes et on pose dessus une rondelle de

carton de paquet à cigarette, épaisseur 3/10e. de MM. On centre, on

presse bien et on laisse sécher.

4°) LA

ROBE :

On prend un mandrin de bois de diamètre 12

MM, lisse, dont l’une des extrémités aura été forée dans le sens de la longueur

sur 10 MM de profondeur et un diamètre de 8 MM. Lors de l’assemblage des

éléments, ce trou servira à épouser la forme de l’amorce collée sur la

rondelle.

Dans du papier Kraft gommé, découper un rectangle

de 54,5 MM de long sur 42 MM de large, sur lequel on aura découpé l’un des

petits côtés au ciseau à cranter. Le rectangle sera enroulé autour du mandrin,

et l’extrémité gommée du grand côté, côté gommé vers l’intérieur, sera encollée

sur l’autre partie. Ensuite, on laisse sécher.

Une fois les éléments préparés, on prend le

mandrin, on pose la rondelle avec l’amorce dans la cavité prévue à cet effet,

on introduit le tout dans le cylindre de papier Kraft collé-séché, jusqu’à ce

que la rondelle vienne à fleur à la base du crantage. On mouille les dents du

papier cranté, on rabat en pliant, on presse debout sur la table de travail,

puis on colle dessus une rondelle de papier Kraft de diamètre 12 MM pour

maintenir le tout, on re-presse sur la table de travail, on retire le mandrin

et on laisse sécher. Déjà deux jours qu’on ne tire pas !

5°) LE

SUPPOSITOIRE A MALPOLIS :

La dose choisie par ce tireur est de 3,7 Grammes de

P.N.F.1, soit 57,10 Grains. La charge d’origine était de 5,5 Grammes, soit 85

Grains. On en est donc loin et, pour compenser la différence de longueur

induite, il faut bourrer. Donc, on verse 3,7 Grammes de poudre noire, notre

tireur tapote déjà pour tasser, puis on met une rondelle de 4/10E.

d’épaisseur découpée à 12 MM dans du carton d’emballage de fruits, puis 1

Gramme complet de semoule à grains moyens de marque Panzani, puis à nouveau une

rondelle de carton de 12 MM, mais cette fois de 2 MM d’épaisseur pour servir de

bourre comme celui des calendriers. Nulle part, sauf un peu sur la balle, je ne

vois parler de graisse ni de cire.

Je note bien que la longueur de la cartouche finie est

critique car, si elle est trop longue elle se déformera et cassera ou empêchera

la fermeture de la culasse, et si elle est trop courte, il n’y aura pas de

percussion. Longueur de la cartouche finie ici : 71,5 MM. Le tireur de

SAINT-MICHEL avait une cartouche qui mesurait 75 MM de long, et l’originale

faisait 68 MM de long. La longueur est contrôlée par l’utilisation de deux

tubes en alu, le premier, de 57 MM de long, pour le chargement de la poudre et

de la semoule, et le deuxième, de 68 MM de long, échancré pour servir de

gabarit lors du tassement qui se fait ici avec un piston muni d’une butée.

Bref, pourquoi faire si compliqué et tellement déformé,

quand l’originale était plus simple ?